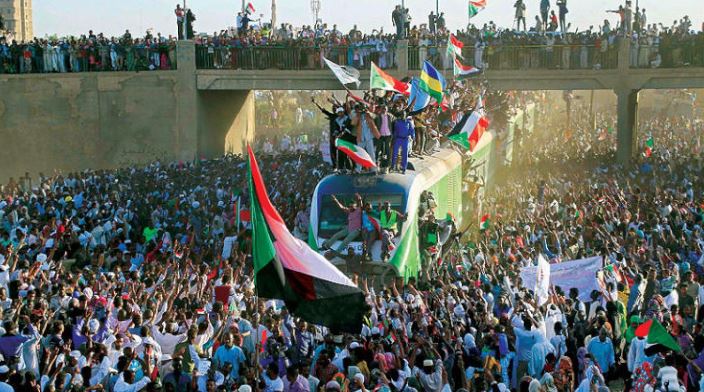

بعد أربعة أشهر من اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 والتي سجلت نجاحها الأول في الـ 11 من أبريل (نيسان) 2019 بانقلاب اللجنة الأمنية لنظام الرئيس عمر حسن أحمد البشير عليه في ذلك اليوم وإعلانها الانحياز لثورة الشعب، وقبل أيام حلت الذكرى الخامسة لهذا الانتصار، ويوم الذكرى هذا موسم لخطاب نعيها بين دوائر سودانية شق عليها ما تراه من فشلها.

وكانت حكومة ثورة ديسمبر الانتقالية تعثرت وتربص العسكريون بها، وانقلبوا عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ومسحوا سجلها في التحول الديمقراطي “بالأستيكة” في قول أحد السياسيين. وخطاب النعي هذا متواتر بعد ما نهض السودانيون بثورة غيروا بها ما بهم من نظم ديكتاتورية في أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وأبريل 1985، بل استشرى هذا النعي لتغيير ما بنا وطال الاستقلال من الإنجليز نفسه، فزكى أحدهم يوماً نائباً برلمانياً كان تقدم بمشروع قرار للاستقلال عن بريطانيا في برلمان الحكم الذاتي في الـ 19 من ديسمبر 1955، فقال له معلقاً “رحم الله النائب، ولكن بالله مطلعهم ليه”، ولا حاجة بنا إلى القول إن الحرب القائمة تضاعف هذا النعي وتضرجه.

وزكت الدوائر الأكاديمية أخيراً كتاباً مبتكراً في تحليل فشل الثورات للمؤرخ البريطاني كرستوفر كلارك عنوانه “الربيع الثوري… أوروبا المشتعلة والنضال لعالم جديد 1848-1849” (نيويورك: كراون 2023) قال فيه “إن نجاح الثورات الأوروبية وفشلها سؤال طارد الكتابة التاريخية عنها لأجيال، ورد العقيدة في فشلها لأننا نحمل في رؤوسنا مثالاً أسطورياً عن الثورة كلحظة طلق ينهض بها طلاب التغيير يحطمون العالم القديم ويبنون من فوقه دولة تطابق صورتهم لما ينبغي أن يكون عليه العالم”، وسأل إن “كانت من ثورة في الدنيا تطابقت مع هذا المعيار الضيق؟ فما نعني بالضبط حين نقول إن ثورة ما أصابت النجاح؟ هل نجحت الثورة الفرنسية؟ كان لتلك الثورة تحولاتها المؤثرة بحق، ولكن سرعان ما ذهب ريح الملكية الدستورية التي أقامتها فوق ركام الملكية المطلقة حتى صعد نابليون على السدة”.

وأضاف المؤرخ البريطاني، “إننا لا نقول عن عاصفة على المحيط إنها نجحت أو فشلت، ونكتفي ببساطة بقياس تأثيراتها، وبالطبع فالثورة حدث سياسي لا طبيعياً، وعليه فهي ثمرة مقصد وإرادة، فإذا قصر ناتج الإرادة منها من دون المقاصد صح أن نقول إنها ثورة فاشلة، ولكن وجب الاحتراز هنا، فبينما يكون للناس الذي أخذت الثورة بمجامع قلوبهم مقاصد لم تتحقق أحياناً فليس هذا مما ينطبق على الثورة نفسها التي هي جماع شقاق اجتماعي كثير المقاصد أو ذي مقاصد متناقضة تماماً”.

وبدا أن كلارك يحمّل المؤرخين وزر التشويش حيال السؤال عن نجاح الثورة وفشلها، فقال إن ثورة 1848 في أوروبا كانت ممارسة ووعياً أوروبي النطاق، ولكن ما تمكنت الدولة الوطنية من القارة العجوز حتى اقتطعت تاريخ ثورة 1848 من نطاقه الأوروبي وفصلته على مقاس كل دولة وطنية على حدة، ففرقوا دمها بين القبائل وحجبوا دلالاتها في زمانها وإسقاطاتها في ما بعده.

وخفي على المؤرخين، لاقتصارهم على دراسة الصراع بين قوى القديم والجديد في الثورات، جوانب كثيرة من دراما تلك الثورات ومعانيها، فيراهم اقتصروا على عاجل الثورة لا آجلها، أي تأثيرها الذي لا ينمحي على هذا الصراع إلى يوم المسلمين هذا، فقال إن أياً من الجماعتين المتصارعتين لا يبقى على حاله القديم بعد الثورة، ففي صراع القوى الجديدة والقديمة لا تقل مساهمة القوى القديمة عن القوى الجديدة في تشكيل الناتج من الثورة على المديين القصير والطويل، بل تطرأ على القوى القديمة التي كتبت لها الحياة بعد الثورة، تحولات لم يتوقف عندها كثير من المؤرخين.

وعملاً بقول كلارك فربما كان هذا النعي للثورة السودانية بالفشل من صنع من كتبوا عنها، وفشل الثورة دون تحقيق مقاصدها موضع اتفاق بين كتّاب سودانيين قيموا أثرها في حياة أهلهم، وسنركز على كتاباتهم عن ثورة أكتوبر 1964 لأنها أول الثورات والكتابة عنها أكثر من غيرها، فقال عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح الذي رحل منا منذ أسابيع إنه ينطبق على ثورة أكتوبر القول إنها “ثورة لم تكتمل”، وهكذا تم حسابها على عودتنا من النتيجة المنتظرة منها في صناعة سودان جديد بخفي حنين، وكل شيخ وله طريقة في بيان كيف قصرت الثورة من دون الغاية وفشلت.

وقال السياسي والمؤرخ حسن عابدين إن ثورة أكتوبر “لم تكن ثورة وإنما انتفاضة، لأن الصحيح أن تحدث الثورة تغييراً في نظام الحكم وحركة المجتمع والدولة والثقافة والاقتصاد وتغييراً في كل شيء، وهذا لم يحدث في أكتوبر”.

وبدا من قوله إنه يعد الانتفاضة ثورة خديجاً، وتجد مثل الأكاديمي والخبير السابق بالبنك الدولي سلمان محمد سلمان ينعى عليها خذلانها لقضية الجنوب خذلاناً باكراً وكبيراً.

واستغرب من الثورة ذلك وهي التي انقدحت شراراتها في ملابسات احتجاج سياسي معارض واسع لحرب نظام الفريق عبود (1958 – 1964) للقوميين الجنوبيين، وهي الحرب التي طاولت وساءت بغير أفق لائح لنهايتها، وبلغ من كساد تلك الحرب أن النظام نفسه من فتح مسألتها للرأي العام للنقاش، وفلت النقاش من يد النظام فأوقد ثورة.

أما الأكاديمي والصحافي عبدالوهاب الأفندي فأفشل “ثورة أكتوبر” بنقض ما يزعم لها من جذرية قلبت عالي السودان سافله، بل رأى في هذه السمعة للثورة بالجذرية شراً مستطيراً على السودان، فنفى أنها انتصار لثورة راديكالية غيرت الخريطة السودانية كما نزعم، فهي عنده تطور طبيعي في إطار تفاهمات وتنافس نخبة صغيرة تتشارك في الرؤى والمصالح، وجاء هذا منه بمثابة تحذير من الأساطير الرائجة عن راديكالية الثورة، فمتى لم نزح عن الثورة هذا الذائعة فتحنا الباب إلى كوارث جديدة، لأن هذه الأساطير تهمل التوافق الذي كان أساس نجاح الثورة وتفتعل استقطابات ستؤدي بالقطع إلى سيناريوهات لا علاقة لها بذلك الانتقال التوافقي السلمي، ومن هنا فإن عظمة الثورة تنبثق أساساً من بعدها عن الراديكالية.

واتفق الأكاديمي النور حمد مع غيره في أن “ثورة أكتوبر” لم تحقق من شعاراتها التي رفعتها شيئاً يذكر، وجاء النور لمعنى الثورة الخديج بقوله إنها “سرعان ما أجهضت بعد أربعة أشهر من قيامها وأجهزت عليها الانتخابات العاقبة بعودة الأحزاب التقليدية للحكم على غير توقعات القوى الحديثة التي قامت الثورة على أكتافها”.

وجاء النور في تقييمه بمحاكمة تلك القوى المتطرفة التي أشعلت العداء للأحزاب التقليدية وطوائفها، في حين لا تملك هي التأثير القوي الذي تملكه الطائفة ولا البديل الحقيقي للطائفية، والثورة عند النور لم تفشل وحسب بل كان فشلها متعدياً على التاريخ من بعدها أيضاً، فقال إنه متى نظرنا إليها في سياق صورة السياسة السودانية المجملة سنرى تلك الثورة أعادت عقارب الساعة إلى الوراء، فهي قد أعادت النظام الديمقراطي الأعرج الذي ظلت تسيطر عليه القوى الطائفية منذ لحظة الاستقلال، فأدخلت المسيرة السياسية في سلسلة من الممارسات المعوجة والأخطاء القاتلة، كان حصادها النهائي وصول الإسلاميين إلى السلطة في البلاد.

أما تشوش المؤرخين حيال “ثورة أكتوبر” فأظهر ما يكون عند كاتب مصقع مثل منصور خالد، الأكاديمي والسياسي ذو الصولات، لا في ما بين كُتبه بل وللغرابة في كتاب واحد من كتبه الكثيرة، فقال في كتابه “النخبة السودانية وإدمان الفشل، الجزء الأول” (صفحة 42) إنه يطلق على أكتوبر صفة “الثورة” للتبسيط لا غير، فالثورة عنده صناعة للتاريخ ولها مقومات لم تتوافر فيها، إلا أنه ذهب في صفحة 75 من الكتاب نفسه مذهباً اختلف 180 درجة عنه في صفحة 42، فسماها ثورة صريحاً بتحفظ عابر على محدودية ميثاقها وصفويته، ولكنه قال إنه لا يعادلها في الخطر التاريخي سوى مؤتمر الخريجين (1938) الذي لعب دوراً مميزاً في الحركة الوطنية ضد الاستعمار الإنجليزي، فقوامها شارع تقوده قوى حديثة مصممة على الانعتاق من ربقة القديم إلى رحاب الجديد، وهو انتقال إلى لب السياسة، فكانت الثورة عليه صيحة لنبذ الرث القديم ومقدمة لأجندة عريضة لإعادة بناء السياسة السودانية بواسطة قوى حديثة مدعوة لشحذ فكرها ومنهجها.

وعدد الجديد الذي جاءت به “ثورة أكتوبر”، فهي عنده أبرزت قضية الجنوب كأولى قضايا الحكم والسياسة بانعقاد مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965، وحولت بشكل عام الخلاف من اقتتال حول الكراسي إلى خلاف حول جوهر الحكم، وفرضت ما سماه “عدوى التغيير” على القوى التقليدية فصارت تلهج بالاشتراكية مثلاً ولو لغطاً.

قال الشاعر الدبلوماسي محمد المكي إبراهيم في أغنية ذاعت على لسان الموسيقار محمد وردي منذ الثورة إلى يومنا كالنار في الهشيم، “كان أكتوبر في أمتنا منذ الأزل”، وهي لمن نظر إلى أبعد من أرنبة عاجل أمره معنا منذها إلى يومنا، وهو ما عناه كلارك بقوله إن الثورات ليست مثل الجلوس لورقة امتحان تنجح فتكرم أو تفشل فتهان وتفرغ من الأمر، فالثورة لم تكن وحسب، بل هي كائنة في ما بعدها من تاريخ إلى الأبد أيضاً، فميز منصور خالد “ثورة أكتوبر” بأنها أبرزت قضية جنوب السودان في مؤتمر مائدة مستديرة بحضور أفريقي وعربي مهيب في فبراير (شباط) عام 1956، فلم تعد بعده القضية شغب صفوة جنوبية يوسوس لها المبشرون المسيحيون كيداً للإسلام.

ولم ترع دولة الإنقاذ (1989) حرمة هذا الوعي فجاهدت الحركة القومية الجنوبية لتسلم لها عن يد صاغرة، حتى اضطرت إلى التفاوض معها في اتفاق السلام الشامل (2005) الذي منحها حق تقرير المصير وعبرت به للانفصال، وتلك قصة أخرى.

وبتأثير “ثورة أكتوبر” وسعتها للديمقراطية نشأت حركات الهامش مثل نهضة أبناء دارفور واتحاد جبال النوبة ومؤتمر البجا، وخاض الأخيران الانتخابات العامة عام 1965 وما بعدها بكسب مرموق منها، ولم تثبت هذه المنظمات عند النضال المدني طويلاً واختارت حرب التحرير في ظروف جفت فيها الديمقراطية.

أما أمر منح “ثورة أكتوبر” حق المرأة في التصويت فعجيب، لأن فيه مصداقاً لقول كلارك إن “القوى المتصارعة لا تخرج من الثورة على حالها وكأن الثورة فاصل ونواصل”، وخلافاً لذلك تخرج هذه القوى وقد علق بها من الثورة عالق، وهذا ما حدث للحركة الإسلامية، فكانت رائدات فيها استقلن من الاتحاد النسائي السوداني عام 1954 لأنه طالب قبل انتخابات الحكم الذاتي بمنح المرأة حق التصويت، وقلن إنه مما لا يجيزه الإسلام.

ومن غرائب الصدف أن سعاد الفاتح، الوجه البارز في الانشقاق على الاتحاد النسائي المار ذكره، فازت بعد مرور ثلث قرن من موقفها ضد منح المرأة حق الاقتراع والترشيح بمقعد برلماني في انتخابات عام 1986، وكان وراء ذلك التغير تجديد الدكتور حسن الترابي للحركة الإسلامية بعد صعوده لقيادتها بعد “ثورة أكتوبر”، فقال إنه نظر لتوافد النساء على أروقة الحزب الشيوعي في الانتخابات وغيرها يطلبن التحرر من ربقة التقاليد، وقال في نفسه لماذا لا يكون تحررهن بواسطة الإسلام، فكتب في هدأة السجن كتابه “المرأة بين الإسلام وتقاليد المجتمع” (1973)، وتدارسه مع إخوانه في السجن وخارج السجن وبعض رفاقه خارج السودان في تكتم خشية أن يخرج للعلن فيفسد قبل أن يتوطن في أفئدة الجماعة، فكان جاء فيه باجتهادات جريئة في فقه الإسلام وطنت المرأة في ميدان السياسة كما لم يطرأ للإسلاميين من قبل، وصارت الحركة الإسلامية بعد نشر الكتاب قبلة للنساء، وسمّى الترابي ذلك “كسباً” في كتابه “الحركة الإسلامية: المنهج والكسب (1989).

ويروى عن رئيسة الاتحاد النسائي وأول نائبة برلمانية عام 1965 عن اليسار، فاطمة أحمد إبراهيم، قولها بسعادتها لفوز سعاد الفاتح وزميلاتها في برلمان عام 1986، فهن عندها نساء قبل أن يصرن إسلاميات.

ومع ذلك فأكبر أبواب النعي للثورية السودانية واليأس من التغيير في أثرها، وهي الحال التي سمتها كاتبة نبيهة بـ “التغييرفوبيا”، هو المثال الأسطوري الذي حدثنا كلارك عنه والذي نحمله في رؤوسنا عن الثورة كلحظة طلق، ينهض بها طلاب التغيير ويحطمون العالم القديم ويبنون من فوقه دولة تطابق صورتهم لما ينبغي أن يكون عليه العالم، ونسأل سؤال كلارك: “هل من ثورة في الدنيا تطابقت مع هذا المعيار الضيق”؟