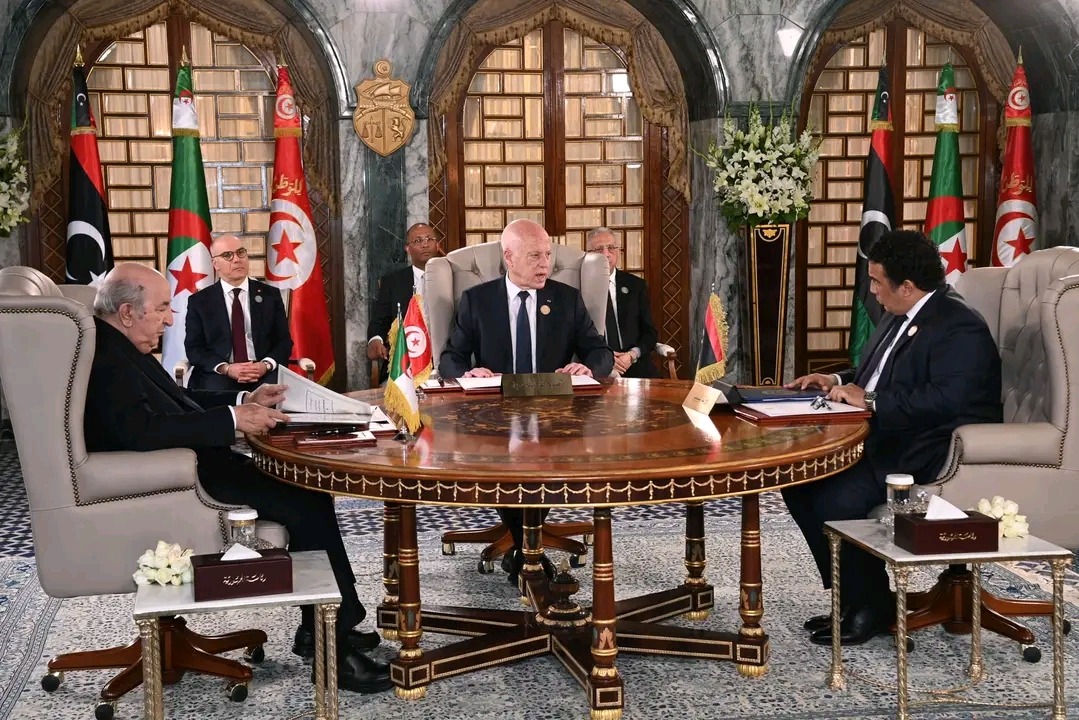

يوم 22 نيسان/ أبريل 2024 صدر البيان الختامي المشترك للاجتماع التشاوري الذي ضم “قادة” تونس وليبيا والجزائر. وهو اجتماع لا يمكن إدراجه ضمن القمم المغاربية التي يعقدها “اتحاد المغرب العربي” بحكم طابعه “التشاوري” من جهة أولى، وبحكم غياب المغرب وموريتانيا من جهة ثانية. ولكنه أيضا اجتماع لا يمكن فصله عن إمكانية بناء مشروع إقليمي بديل قد يرث “الاتحاد المغاربي” أو يعوّضه؛ بحكم حالة “الموت السريري” التي يعيشها منذ تأسيسه وبحكم المتغيرات الجيو-سياسية الكبيرة، خاصة منها ما يتعلق بقوة العلاقات التونسية الجزائرية بحكم دعم النظام الجزائري لـ”تصحيح المسار” واعتمادية النظام التونسي الحالي على ذلك الدعم اقتصاديا وديبلوماسيا، الأمر الذي أثّر في الموقف التونسي غير المسبوق من الصراع الجزائري-المغربي حول الصحراء الغربية بعد تاريخ كامل من عدم الانحياز. وفي مقابل هذا التقارب التونسي-الجزائري، عرفت العلاقات الجزائرية-المغربية تأزما كبيرا، خاصة بعد مبادرة “المخزن” المتفرد بملف السياسة الخارجية إلى تطبيع علاقاته مع الكيان، وما يمثله ذلك من تعارض مع “الخطاب الرسمي” لكل من الجزائر وتونس.

كان تأسيس “اتحاد المغرب العربي” في 17 شباط/ فبراير 1989 بمدينة مراكش مشروعا إقليميا يهدف إلى تحقيق جملة من المطالب السياسية والاقتصادية والثقافية، من مثل “رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها وفتح الحدود بين الدول الأعضاء وحرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع والتنسيق الأمني والعسكري والدفاع المشترك وإنشاء مشروعات مشتركة”.. الخ. من الناحية النظرية كان التعاون الإقليمي قادرا على تقوية مقومات السيادة لكل الدول ومنح المنطقة رخاء اقتصاديا وقوة تفاوضية مع الهيئات الإقليمية والدولية، وهو ما لا يمكن تحقيقه بصورة منفردة في كل دولة. ولكنّ الواقع أكّد أن أهداف الاتحاد ظلت مجرد حبر على ورق، خاصة بسبب العلاقات المتوترة “تاريخيا” بين الجزائر والمغرب، وبسبب عجز الأنظمة غير الديمقراطية على كسر تبعيتها البنيوية لمراكز القرار الغربي.

فمشروع المغرب العربي هو مشروع يهدد المصالح الغربية -خاصة المصالح الفرنسية- سياسيا واقتصاديا وثقافيا، كما أنه مشروع -في صورة نجاحه- سيضعف مؤسسات النهب الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي)، وسيجعل دول المنطقة فاعلا أساسيا في تحديد السياسات الدولية لا مجرد موضوع للهيمنة والتنافس بين المحاور الدولية والإقليمية (خاصة الاتحاد الأوروبي).

للوقوف على عقم “اتحاد المغرب العربي” لن نحتاج إلى التذكير بعدم تفعيل مقرراته السياسية والعسكرية والثقافية، كما لن نذكّر بغياب التنسيق في الملفات الخارجية وفي المفاوضات مع الهيئات الإقليمية والدولية، وكذلك باستمرار التضييقات على حرية تنقل الأفراد والسلع بين دوله، وسنكتفي بالتبادلات التجارية بين الدول الأعضاء مقارنةً بالتكتلات الأفريقية، وبتكتل إقليمي عربي آخر هو “مجلس التعاون الخليجي”. فقد أثبتت إحصائيات “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (أونكتاد) لسنة 2019 أن نسبة التبادل التجاري بين دول المغرب العربي بلغت 2.8 في المائة من إجمالي ناتج المجموعة، مقارنة بنسبة 57.4 في المائة مع باقي أفريقيا، و97.2 في المائة مع باقي دول العالم (وهي نسبة تعكس ثاني أدنى نسبة تبادل في ست كتل أفريقية، ونسبة بعيدة عما يحققه مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ المبادلات التجارية بين أعضائه 10.7 في المائة من مجمل مبادلاته).

أمام هذا الواقع الذي يثبت إفلاس اتحاد المغرب العربي، قد يبدو التفكير في تكتل إقليمي بديل أمرا مشروعا، بل ضروريا. ورغم الطابع التشاوري للقمة، فإن ما جاء في البيان الختامي من حديث عن إقامة “نقاط اتصال لعقد الاجتماع التشاوري القادم” يلمّح إلى وجود نية لتطوير هيكل إقليمي ثلاثي سيجعل “اتحاد المغرب العربي” بصيغته الخماسية جزءا من التاريخ.

ونحن لا نختزل هذا التوجه الجديد في “تطبيع” المغرب مع الكيان (فقد سبقته إلى ذلك موريتانيا) ولا نختزله كذلك في توتر العلاقات الجزائرية-المغربية (فهي ظاهرة تاريخية ترجع إلى ما قبل الاستقلال الصوري عن فرنسا)، بل نحن نرد هذا التقارب بين الدول الثلاث إلى وجود مصالح “ثنائية” و”ثلاثية” مشتركة بينها. فتونس تحتاج إلى الدعم الجزائري سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وهو ما لم تتأخر حكومة السيد تبون عن تقديمه بعد “تصحيح المسار”، سواء في ملف الطاقة أو في ملف الدعم السياسي أو في ملف السياحة وغيرها من الملفات، ذلك أن النظام الجزائري الذي تهيمن عليه المؤسسة العسكرية من وراء ستار المدنيين لا يمكن أن يُرحّب بوجود ديمقراطية حقيقية في جارتها الشرقية، بل هو يحتاج إلى نظام ضعيف سياسيا واقتصاديا يمكن أن يفرض عليه أجندته السياسية، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية (خارجيا) وملف الديمقراطية (داخليا).

كما أن الجزائر لا يمكن لها إلا دعم النظام “الشرعي” في طرابلس بحكم ارتباطات الشرق الليبي بزعامة حفتر بالإمارات وتوجهه نحو التطبيع مع الكيان بدعم مصري، الأمر الذي يتعارض مع سردية مناهضة التطبيع التي يتبناها النظام الجزائري، كما أنها تحتاج إلى موقف ليبي مساند للموقف الجزائري من قضية الصحراء الغربية. وبحكم وجود قرائن قوية على توجه النظام الليبي في طرابلس إلى التطبيع برعاية تركية (لقاء وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش مع نظيرها “الإسرائيلي” سنة 2023 بإيطاليا)، وبحكم أن البيان الختامي للقمة التشاورية لم يجرؤ على إدانة الكيان بالاسم وتبنيه ضمنيا لحل الدولتين (أي تبنّيه لمخرجات قمة بيروت القاضية بالاعتراف بـ”إسرائيل” شريطة الانسحاب إلى حدود حزيران/ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس)، فإننا نذهب إلى أن التقارب بين الدول الثلاث لم يكن على أساس الموقف من التطبيع (فالاعتراف بحل الدولتين هو أيضا شكل من أشكال التطبيع بـ”القوة”) بقدر ما هو التقاء على أساس المصالح الداخلية المشتركة.

فمن جهة ليبيا، يحتاج نظام طرابلس إلى تقوية شرعيته بالتقارب مع النظام التونسي الذي كان في فترة ما يميل إلى المشير حفتر (بحكم توتر العلاقة بين تونس وتركيا المتهمة بدعم حركة النهضة والتورط في ملف التسفير إلى سوريا، وبحكم ربط النخب التونسية بين نظام طرابلس و”الإخوان المسلمين” باعتبارهم حليفا موضوعيا لغريمهم السياسي الأهم، أي حركة النهضة).

كما إن من مصلحة حكومة طرابلس اكتساب الدعم الجزائري الذي قد يصل إلى مستوى التدخل العسكري ضد حفتر وحلفائه الإقليميين (خاصة الإمارات ومصر). فليبيا تعرف جيدا توتر العلاقات بين جناح الرئيس تبون والإمارات، كما تعرف جيدا أن التقارب بين النظام التونسي والجزائر سيكون بالضرورة على حساب النفوذ الإماراتي في المنطقة، وهو ما سيضعف من موقف حفتر داخليا وخارجيا.

يجد القارئ للبيان الختامي للقمة التشاورية نفسه أمام خطاب سياسي معروف. فهو الخطاب الذي انبنى عليه الاتحاد المغاربي والذي كان يدور حول “ضرورة” الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتشاور والتنسيق بين المواقف وإقامة مشاريع مشتركة، وغير ذلك من المطالب التي ظلت مجرد حبر على ورق، وهو ما يطرح جملة من الأسئلة حول مستقبل “الترويكا المغاربية”. فهل يكفي إخراج المغرب من مشروع التكتل الإقليمي المغاربي لتجاوز حالة “الموت السريري” التي عرفها اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه؟ هل يكفي “الاجتماع التشاوري” لإقامة تحالف استراتيجي حقيقي يتجاوز الرهانات السياقية الحالية لكل دولة من دول “الترويكا”؟ هل تمتلك دول الترويكا مقومات السيادة التي تجعلها قادرة على فرض أجندتها السياسية والاقتصادية في مواجهة الأجندات الإقليمية والدولية المتنازعة في المنطقة؟

إنها أسئلة لا ندعي امتلاك الأجوبة عنها بصورة يقينية، ولكننا نذهب إلى أن مستقبل “الترويكا المغاربية” يقبل الاختزال في السؤال التالي: هل يُمثّل هذا التكتل إرادة شعوب المنطقة -أي هو مطلب شعبي حقيقي في الدول الثلاث- أم هو مجرد تعبير عن مصالح الأنظمة الحاكمة، تلك الأنظمة التي تشترك في هشاشة شرعيتها ومشروعيتها على حد سواء، بحيث لا تُمثّل هذه المبادرة إلا محاولة للتنفيس المؤقت عن أزماتها الداخلية دون أي أفق مختلف لمشروعها الجديد عن مآلات الاتحاد المغاربي؟