بناء على المنطق السياسي والمصلحي، يمكن القول إن النظام الإيراني، أو أي نظام سياسي آخر، له الحق في أن يبني سياساته ومواقفه بناء على مصالحه القومية والوطنية والاستراتيجية، وأن يوظف من أجل الوصول إلى هذا الهدف كل ما يملك من طاقات ومعطيات وأوراق بما ينسجم ويخدم هذه المصالح والمنافع والأهداف.

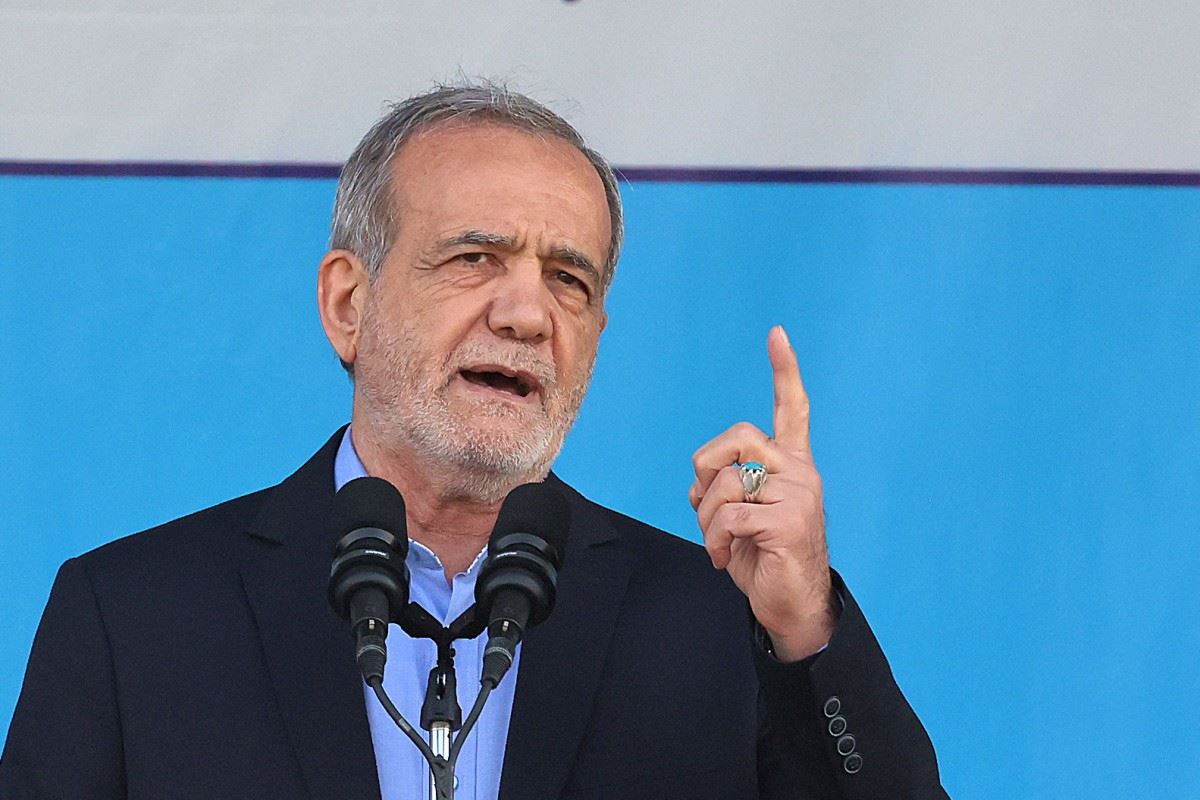

وانطلاقاً من هذه المسلمات في إدارة المصالح، يمكن فهم المواقف التي بدأ الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان يترجمها في أولى خطواته للانفتاح على المجتمع الدولي، من خلال تقديم خطاب أكثر وضوحاً ومن دون مواربة أو مراعاة، بل حاول المواءمة بين الخطابين مع ترجيح لخطاب الدولة والمصالح التي تدخل أو تقع في الدائرة الاستراتيجية على المستويين الدولي والإقليمي.

من هنا يمكن القول إن المواقف التي تضمّنها خطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة جاء مكملاً ومنسجماً مع المواقف التي جاءت في مؤتمره الصحافي الأول الذي عقده قبل نحو أسبوعين مع الصحافة المحلية والدولية، بخاصة في ما يتعلق بالرؤية لمستقبل العلاقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعتبر مفتاحاً ومدخلاً أساسياً لأي علاقة أخرى سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.

المواقف المتقدمة للرئيس الإيراني في أول إطلالة دولية له، لا شك في أنها لم تكُن بعيدة من التنسيق والتفاهم مع المرشد الأعلى، فالمواقف التي أطلقها لا تقع في إطار أو ضمن صلاحيات الرئيس، بل هي من صلب صلاحيات المرشد الذي يتولى حصرياً بعد التشاور مع مراكز القرار المعنية رسم السياسات العامة والاستراتيجية للنظام، وعليه فإن الأطر العامة للسياسات الإيرانية في ما يتعلق بالموقف من الحوار مع أميركا والانفتاح على الجوار الإقليمي، لم ولا تخرج عن رؤية المرشد ومواقفه والحصول على الضوء الأخضر منه، بخاصة أن الإعلان والكشف عنها أمام المجتمع الدولي يعني إلزام النظام بها وبتطبيقها وتعديل سياساته بما ينسجم معها.

في مثل هذه الأيام، ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2013، حصل تطور مفصلي في العلاقات الأميركية – الإيرانية نتيجة اتصال أجراه الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو في طريقه لمغادرة الأراضي الأميركية عائداً إلى إيران، وبعد خطاب أمام الجمعية العمومية قال فيه كثيراً عن دور واشنطن في محاصرة إيران وطموحاتها النووية والإقليمية، من دون أن يذكرها بالاسم إلا عند الحديث عن موقف بلاده بعدم رغبتها في رفع مستوى التصعيد مع الولايات المتحدة، إلا أن التمهيد لهذا الخطاب والدعوة إلى الحوار والاستعداد للحوار، كان مسبوقاً بضوء أخضر من المرشد الأعلى، منح وزير الخارجية حينها في 2012 علي أكبر صالحي الانتقال إلى حوارات ثنائية مباشرة على مدى عام، جرت بين الطرفين في العاصمة العمانية مسقط، واتفق فيها وخلالها على جميع التفاصيل، ومن ضمنها طبيعة الخطوة الأولى لكسر الجليد بينهما، وصولاً إلى الاتفاق على مبادرة الرئيس أوباما إجراء الاتصال الهاتفي بالرئيس روحاني.

ولا تختلف الحال الإيرانية عام 2013 والمرحلة التي تسلّم فيها روحاني مقاليد قيادة السلطة التنفيذية عن الحال الإيرانية مع تولي مسعود بزشكيان هذا الموقع، بخاصة على المستويين الداخلي والإقليمي. فإيران في عهد روحاني كانت تواجه مستويات متقدمة من العقوبات الاقتصادية ورثها من سلفه محمود أحمدي نجاد مع مجموعة من خمسة قرارات عن مجلس الأمن، بعضها تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. وعلى المستوى الإقليمي، تصاعدت التحديات الناتجة من تهديد الإرهاب الذي بدأ يتنامى مع ظهور تنظيم “داعش” في العراق، ودخول النظام السوري في دائرة الخطر والسقوط نتيجة العنف والدم الذي انزلقت فيه الانتفاضة الشعبية وتحولها إلى حركات متطرفة، فضلاً عن حرب قاسية قامت بها إسرائيل ضد قطاع غزة في واحدة من حروبها الدورية على هذا القطاع.

إلا أن الفارق في المرحلتين، أن بزشكيان يذهب إلى مشروع إعادة إحياء الاتفاق النووي والتخلص أو الخروج من العقوبات الضاغطة على عهده والشعب الإيراني، متسلحاً هذه المرة بدعم واضح من المرشد الأعلى، وإجماع داخلي من مراكز القرار بأنه يشكل في هذه المرحلة خشبة خلاص للنظام ومنظومة السلطة من أخطار الانهيار وعدم الاستقرار، فضلاً عن ضوء أخضر أكثر شمولاً، لم يحصل عليه أي من المفاوضين السابقين، وهو الاستعداد لفتح حوار ونقاش مع الإدارة الأميركية حول مختلف الملفات الأخرى، بعد الانتهاء من ملف إعادة إحياء الاتفاق النووي والإنهاء الجاد والصريح لجميع العقوبات الاقتصادية.

وإذا ما كان الرئيس الإيراني وفريقه الدبلوماسي والمفاوض على استعداد للعودة إلى الالتزامات والتعهدات التي نصّ عليها اتفاق عام 2015 حول موضوع التخصيب وحدود وطبيعة البرنامج النووي، فإن النظام، هذه المرة، يدرك أن عليه تقديم مزيد على المستوى الإقليمي، بخاصة بعد الاستثمار الذي قام به في الإقليم بعد التفويض غير المعلن الذي حصل عليه عام 2015 من إدارة أوباما والذي سمح له بالتمدد والتوسع والنفوذ في الإقليم والسيطرة على كثير من الساحات فيه من اليمن وصولاً إلى سوريا ولبنان وفلسطين مروراً بالعراق.

هذا التحول في الخطاب الذي قدمه بزشكيان كممثل للنظام والشخصية الدستورية الثانية في هرمية السلطات الدستورية، ذهب مباشرة إلى مخاطبة الإدارة الأميركية، وتأكيد استعداده للحوار والتفاوض على جميع الملفات ضمن جدول وأولويات واضحة ونتائج محددة، تسمح له بالحصول على ضمانات بعدم لجوء واشنطن إلى عرقلة مساعيه لترجمة نفوذه الإقليمي في إطار رؤية أو مشروع إقليمي يقوم على الأمن والتعاون السياسي والاجتماعي والسياسي مع دول المنطقة، وهو المشروع الذي تطمح إليه طهران ببناء منظومة إقليمية قوية بالتعاون مع دول الجوار، تحديداً دول الخليج العربية يتم الاستغناء فيها عن دور القوى الدولية لتولي أمنها واستقرارها.

المؤشرات الإيرانية التي أرسلها بزشكيان لواشنطن، لم تصل إلى حدّ التخلي عن دعم حلفائها في الإقليم، بخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وإنما أوحت بإمكان نأي إيران عن شعارات التورط المباشر في هذه التطورات، والتزامها الدعوة إلى قطع كل الطرق على إمكان توسيع التصعيد وتحوله إلى حرب شاملة إقليمية، من خلال العمل على إعلان وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة العمل المشترك لوقف التصعيد على الساحة اللبنانية، وهي الساحة التي تولى وزير خارجيته عباس عراقجي التأكيد أنها قادرة، وحدها، على إلحاق الأذى الكبير بالجانب الإسرائيلي، أو بحسب تعبيره “تدمير مدنه ومستعمراته ومعسكراته”.

هذا التحول الذي يصدر عن المنظومة الإيرانية بكل مفاصلها، يعني أن الموقف الإيراني في التعامل مع الملفات السياسية ابتعد نسبياً من الخطاب الأيديولوجي لمصلحة الخطاب الواقعي والبراغماتي واغتنام الفرصة لتحقيق المكاسب والابتعاد من أي أخطار قد تؤدي إلى خسارات كبيرة وواسعة تلحق بإيران ربما في حال انساقت وراء الخطاب أو الموقف الأيديولوجي.

وإذا ما كانت البراغماتية الإيرانية تسمح وتساعد في تسويغ الالتفاف على هذا الخطاب الأيديولوجي من دون الإحساس بإمكان مواجهة أي أخطار أو معارضة، بخاصة أن جميع الأطراف الإيرانية، من أقصى اليمين الديني إلى أقصى اليسار والقوى القومية، تتفق أو لا تختلف على تقديم المصالح الإيرانية على ما سواها، لا سيما أن لديها الغطاء الديني والأيديولوجي، لذلك قدّمه خطاب المؤسس الذي أكد أن “حفظ النظام أولى وأوجب من الحفاظ على الإمام المهدي”، وهو موقف لا يقف أو يأخذ في الاعتبار الأزمة الأيديولوجية التي قد تتولد لدى القوى الحليفة وداخلها التي استخدمت منطق العداء العقائدي مع أميركا مادة للتعبئة العقائدية والسياسية.